Kenapa mereka menembakku? Kenapa mereka membunuhku?

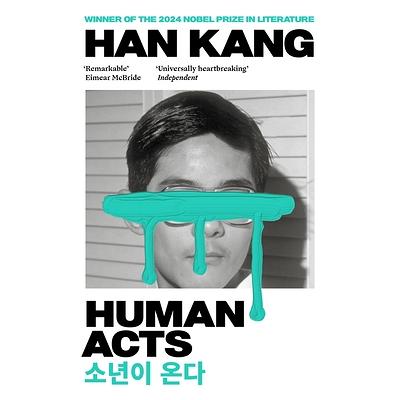

Pertanyaan ini diucapkan oleh Jeong Dae, salah satu tokoh dalam novel Human Acts yang ditulis oleh Han Kang. Seorang perempuan dari Korea Selatan yang menerima penghargaan Nobel Sastra pada tahun 2024.

Han Kang menjadi perempuan pertama di Asia yang memenangkan hadiah Nobel Sastra. Kemenangan ini disambut hangat oleh masyarakat Korea Selatan. Menariknya, seusai dinyatakan menang, Han Kang menolak mengadakan konferensi pers.

“Dengan perang yang semakin memanas (Israel-Palestina dan Ukraina-Rusia), dan orang-orang yang digotong mati setiap hari, bagaimana kita bisa mengadakan perayaan atau konferensi pers?” katanya.

Terlepas dari itu semua, penghargaan yang diterima Han Kang memang patut dirayakan. Musababnya adalah jumlah pemenang hadiah Nobel Sastra antara laki-laki dan perempuan sangat timpang.

Sejak diberikan pada tahun 1901, terdapat 100 lelaki―itu pun cenderung dari Eropa dan Amerika Utara―serta 17 perempuan yang menerima hadiah serupa, dan Han Kang menjadi pemenang ke-18.

Euforia kemenangan Han Kang pun disambut hangat oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol―sebelum dimakzulkan. Bahkan permintaan novelnya melonjak tajam. Lantas, apa yang menjadi ciri khas karya Han Kang sehingga menerima hadiah prestisius ini?

Menyuarakan Isu Kemanusiaan Melalui Karya Sastra

Salah satu kegigihan Han Kang dalam berkarya adalah menyuarakan luka pada tubuh manusia. Tidak jarang karyanya yang ditulis dengan bahasa puitis itu berbicara soal duka, kehilangan, psikologis dan sejarah.

Human Acts adalah salah satu novel Han Kang yang terkenal. Terbit pada tahun 2014, novel ini bercerita tentang tragedi Gwangju tahun 1980. Tragedi ini terjadi pada 18–27 Mei 1980 di kota Gwangju.

Kala itu, ribuan warga sipil terpaksa turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan militer yang baru mengambil alih kekuasaan. Rezim Jenderal Chun Doo-Hwan, yang saat itu baru saja merebut kekuasaan melalui kudeta, mengirim pasukan elite untuk membungkam gerakan pro-demokrasi. Hasilnya adalah pembantaian massal. Data resmi menyebutkan sekitar 200 orang tewas, tetapi laporan independen menyebutkan, jumlah korban jiwa sebenarnya bisa mencapai lebih dari 2.000 orang. Baik yang mengalami luka-luka, ditahan, atau bahkan hilang.

Yang turut menambah kepiluan ketika sebagian besar korban bukanlah demonstran bersenjata. Mereka adalah warga sipil biasa seperti pelajar, mahasiswa, atau pekerja. Sayangnya, selama bertahun-tahun peristiwa ini dibungkam. Bahkan media tidak meliputnya secara jujur.

Human Acts menggambarkan tragedi ini melalui sudut pandang para korban. Terdiri dari 7 bab, masing-masing berdiri sendiri dengan sudut pandang berbeda, namun, saling berkelindan. Yang menarik adalah Han Kang menaruh perhatian pada tubuh-tubuh yang dianggap tak penting oleh militer.

Semisal, POV Dong Ho yang mencari jenazah sahabatnya; POV Ibu Dong Ho yang memperjuangkan kematian anaknya; Atau bab terakhir yang merupakan POV Han Kang. Beberapa bulan sebelum tragedi Gwangju 1980 meletus, keluarga Han Kang memang lebih dulu meninggalkan Gwangju. Han Kang selamat. Namun, ia menyimpan peristiwa keji ini ke dalam ruang ingatan. Sampai akhirnya, pertentangan batin itu dituangkan ke dalam Human Acts.

Di sini, Han Kang memperlihatkan kepada pembaca bagaimana akibat yang ditimbulkan kekerasan militer tidak berhenti pada saat peluru ditembakkan. Imbasnya menjalar ke dalam kehidupan sehari-hari dalam tubuh korban. Bahkan bagi mereka yang selamat, traumanya menjadi warisan yang disampaikan dari generasi ke generasi.

Sepintas, novel ini memang tidak menawarkan penyelesaian praktis, atau tidak menyajikan solusi politik. Tapi, Han Kang memberi ruang untuk mendengar, mengenang, serta memahami bahwa kemanusiaan bukan hal yang bisa dinegosiasikan.

Dalam dunia yang terus diwarnai oleh konflik dan ketidakadilan, kematian yang diakibatkan kekerasan militer bukan sekadar angka dan data statistik. Setiap tubuh yang tumbang membawa kisah, dan luka. Apa yang terjadi di Gwangju, misalnya, bukan peristiwa yang berdiri sendiri.

Di berbagai belahan dunia yang lain―militer yang kerap mengatasnamakan negara, stabilitas, atau keamanan―berulang kali menjadikan warga sipil sebagai korban. Ketika peluru dilesatkan, mereka selalu tidak memilih siapa yang menjadi target. Akibatnya, anak-anak, perempuan, dan warga biasa yang tidak pernah ikut mengambil keputusan perang menjadi korban.

Semua ini seakan menegaskan bahwasannya ketika sebuah negara menggunakan kekuatan senjata sebagai solusi, maka yang menjadi tumbal pertama sebenarnya rakyat sendiri. Militer yang seharusnya melindungi, justru berbalik menjadi alat represi. Sayangnya, para korban ini mengalami kematian dua kali. Yakni sekali oleh peluru, dan sekali lagi oleh sejarah.

Inilah sebabnya mengapa suara para korban sangat penting. Mereka bukan sekadar angka statistik. Tetapi, mereka adalah pengingat bahwasannya kekuasaan tanpa moralitas, maka tragedi akan selalu tercipta.

Membaca Tubuh-Tubuh Korban Kekerasan Militer Lewat Novel “Human Acts”